学校ブログ

7月1日(木) 英語 「どれくらい~?」を学習しました

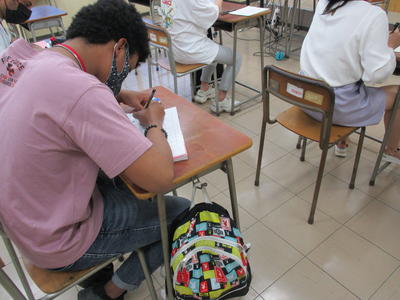

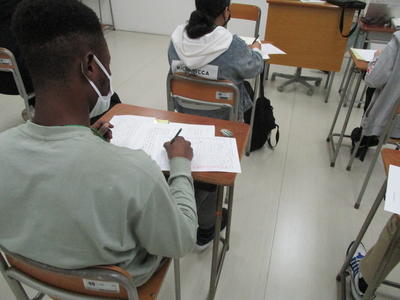

7月1日 この日の1年生の英語は、ALTの先生も入っての授業です。

Sunday…Suturday まで曜日の復習をして、頻度を表す「Always」や「Sometimes」などを習いながらオールイングリッシュで授業をすすめていました。

「どれくらい掃除をする~?」という質問に、生徒さん一人ひとりが答えていました。

「I always clean my home.」などそれぞれの個性が見えて楽しかったです。

その後は教科書を見ながら、新しい単語を習っていました。

英語の先生が進めていきますが、ALTの先生も積極的にサポートをしています。

「run」の説明をしてくれているALTの先生です。

この授業はデジタル教科書を使っていて、パソコンを使ってリアルタイムで習っているところを示しています。

これなら、「今どこを習っているのか」わかりやすいですね。

その後は、互いに質問をするなど習ったことを実践していました。

先生にも質問するなど、みなさん積極的に授業を受けていました。

6月30日(水)体育 卓球を楽しみました

6月30日 1~3年生「うさぎチーム」は体育で卓球をしています。

まずはいつも通りラジオ体操からですが、みてくださいこの・・・

美しく揃った動きを。

他のチームもみなさんラジオ体操がとっても上手なんですが、

このうさぎチームは特に上手です。

体操が終わると、いよいよ卓球のラケットとボールを使います。

まずは同じ場所でボールを打つ練習をしました。

なかなか同じ場所で打つというのは難しいらしく、多くの人が苦戦していました。

その後、ペアでラリーの練習をしました。

みなさん自然と笑顔になって、和気あいあいとラリーをしていました。ぐんぐんと上達していってます。

今後、試合を見るのがとても楽しみになりました。

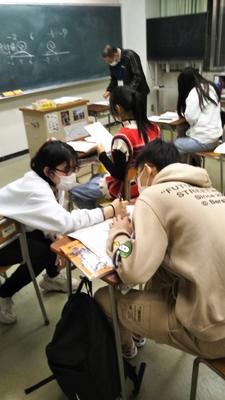

6月29日(火) 総合「SDGs」~2日目~

6月29日 この日 3年生うさぎチームが前日と同じく「SDGs」について学習をしました。

前日と同じでNPO法人「世界に目を向けよう」から講師の方にきていただきました。

3年生のうさぎチームはの前日のライオンチームと「年齢層が高い」こと「日本人が多くいる」ことが違います。

「SDGs」という単語を聞いたことがある人がいたり、また、内容をよく知っている人もいました。

みんながよりよく生きるために自分自身ができそうな「目標」をグループで話し合いながら、考えていました。

前日はフレッシュで深い意見がたくさんでました。この日はフードロスの話などから「戦前・戦時中・戦後すべて経験して食べ物は大切にしてきた。みなさんも大切にしてほしい」という意見がでて、その意見にうなずきながらみんなが拍手をして、心にしみる素晴らしい授業風景だなと思いました。

自分の国の言葉で意見を書いてもいいですよ、と言いましたが、みなさん日本語で一生懸命は発表していて、熱い気持ちを感じました。

最後の挨拶の礼もそろっていて、とても美しくきれいな授業の終わり方でした。

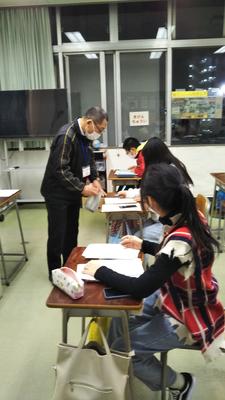

6月28日(月) 「SDGs」について学びました

6月28日 この日の総合は NPO法人「世界に目を向けよう」からゲストをおよびして

「SDGs」について考える授業でした。

まずは、世界の抱えている問題・課題について講義を受けました。

アクティブラーニング型の授業で、みんなで相談しながら自分ができそうなことをそれぞれ考えていました。

最後に発表をしました。

「プラスチックを使う機会を減らす」、「節電・節水を心がける」など小さなことでも自分がこれならできそうだという目標を立てていました。いろいろな目標がでてきて、私自身も勉強になりました。

なかには、「世界の課題や今日学んだことを、知らない人に教えてあげる」といった、思いつかなかった意見も出ました。とても深い学びができて、みなさん素晴らしいなと感じました。

6月25日(金)3年 家庭科集講義最終日です

6月25日 この日3年生も家庭科最終です。1・2年と同じようにエプロンを完成させて

繊維についての講義を受けました。先生が紅花で染めた繊維だそうです。

その後、浴衣を着ました。この学年なにがすごいかと言うと・・・

なんと、日本人の生徒さんが着付けてくれています。

さすが手際よく、きれいに着つけてくれていました。

着つけてもらった人もにっこりと良い笑顔で「ありがとうございます」と言っていて、喜んでいる姿がとても良かったです。

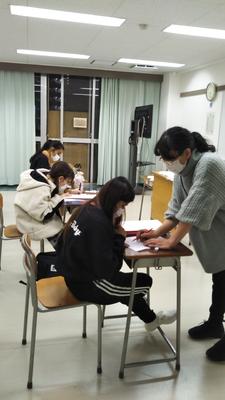

6月24日(木) 1・2年生 家庭科集中講義最終日です

6月24日 この日1・2年生は家庭科集中講義が最終日です。

まだエプロンや巾着ができていない人は作業を進めて、

後半は「繊維」の素材の講義を受けました。

そして最後に・・・

浴衣を着る体験をしました。

お互いに着付けしあっていました。わきあいあいとした雰囲気が良かったです。

陽春分校は海外からきた生徒がほとんどなので、浴衣や下駄を着用したのは初めてだという人ばかりです。

嬉しそう、楽しそうに浴衣を選んだり着たりした姿をみれてよかったです。

6月23日(水)学校の環境衛生の検査をしました 夜は月がきれいでした

6月23日 環境衛生検査といって、学校薬剤師さんに来ていただき、学校の衛生状況を検査してもらいました。

年間を通していろいろな検査をしてもらっていますが、この日は、「ダニ」の検査でした。

ダニがいそうな「風通しの悪いところ」や「じめじめしたところ」を検査してもらいました。

4か所調べてもらいましたが、どこからも検出されず、問題がありませんでした。ホッとしました。

夜、天体に詳しい先生から「今日は月がとてもクリアにみえるよ」と教えてもらい、見にいきました。

すでにその天体に詳しい先生が望遠鏡を設置してくれていて、すごくきれいに見えました。

体育のためにグラウンドに行く生徒たちが、見ていて「わぁ、きれい」とか「こんなにきれいに月がみえて、学校にきて良かった」という感嘆の声が聞こえてきて、私たちはとてもうれしい気持ちになりました。

なにげない普通の日でも、月や星を見ることができるのは、夜間中学ならではの贅沢だなと感じました。

6月22日(火)美術 ねんどこねてます

6月22日 この日の美術は来年の干支、トラの「張り子」をねんどで作っていました。

まずはどんな形にするか下絵を描いて・・・

ねんどをこねて柔らかくして・・・

パーツごとに形を作っていきます。

日本人は幼少期からなじみ深い「ねんど」ですが、育った国によって触ったのが初めての人、久しぶりの人、いろいろいました。日本に来てから子供と一緒に遊ぶ時に触ったと言っていた人もいました。

「こねるのに力がいるから疲れる~」と言いながらも、楽しそうにこねていました。

6月21日(月) 良い作品たくさんできています

6月21日 この日の3年生の家庭科どんどんエプロンが完成しています。

この日完成した生徒さんたちにもモデルさんになってもらいました。

本当にみなさんよく似会っています。照れた表情と、でも完成した安堵感が伝わってきて良かったなと感じました。

完成してない人も、あともう少しで完成です。皆さんそろって写真をとるのがすでに楽しみです。

そして、とても良い光景だなと思った場面があります。それは・・・

みんなで片づけをしていたことです。

もう作品がすべて完成して、「お弁当の献立を考えよう」という教科書の課題を取り組んでいた人もいました。

でもそういった人たちも、片づけの号令がかかるとホウキをもって糸くずを集めていました。

自分たちが使っていない場所もきれいにしていたり、アイロンのコードを抜いてまとめたり、ミシンを片づけたり、各々が考えて自分ができることをしていました。

片づけまで一生懸命なところ、陽春分校の良さだなと思いました。

6月18日 家庭科 素敵な作品がどんどん完成しています

6月18日 家庭科集中講義は残すところあと一週間となりました。

エプロンが完成した人もいます。この日エプロンが完成した3年生にモデルさんになってもらいました。

とてもよく似合っていますね。柄も自分たちで選んだので、それぞれの個性が出ていて素敵です。

エプロン作りを終えた人は同じ布で巾着も作ります。

ミシンで縫ってから、巾着のひもを通します。

巾着作り終えた3人の生徒さんも、モデルになっていました。

少し照れつつもワイワイと良い笑顔でモデルさんをしてくれて、こちらまでうれしい気持ちになりました。

作業は早く、かつ、丁寧に作っていました。

終わっていないみなさんももうすぐ終わりそうです。

完成がとても楽しみですね。

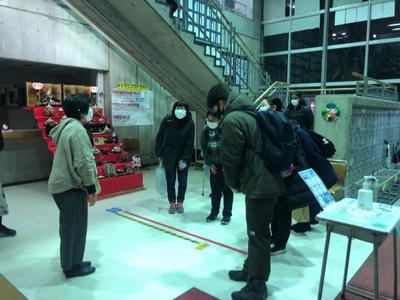

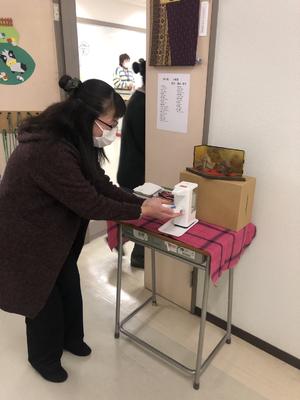

6月17日(木) 体温チェックしっかりとしています

6月17日 陽春分校では新型コロナウイルス感染症対策として、登校時の体温チェックをしています。

学校に来るまでに体温を測定してきて、登校時にエントランスで養護教諭の健康観察を受けながら

名簿(遅刻してくる生徒さんも多いので登校確認も含めて)に記入します。

登校までに発熱や体調不良があれば休むのは皆さん徹底してくれていますが、

夜間中学なので、朝と比べて気づかぬうちに、登校途中に熱が上がってしまったらどうしようと思っていました。

そこで、非接触型のサーマルカメラ(AI検温モニタ)を導入しました。

登校したらすぐアルコール消毒をする習慣になっているので、同じ場所に設置して、

消毒しながら今(登校時)の体温が何度なのかわかるようになりました。

安心・安全に学校生活を送るために一歩前進したと思いました。

6月16日㈬ エコバックが完成しました

6月16日 家庭科ではエコバックを作リました。

この日に、1・2年生はエコバックがほぼ完成しました。ミシンや手縫いの得意、不得意の差が激しく、できる生徒はどんどん作っていきます。でも、早くできる生徒はゆっくりな生徒をとても優しくフォローをする場面が何度も見られました。助け合いの精神が随所に見られ、その成果が、今回生徒全員が完成したエコバックだと思いました。

この日は欠席の関係で1年生しか写真をとれませんでしたが、全員が完成したバックを手に、満足げに撮れる写真は秀逸だと思うので、他の学年は次の機会に期待したいと思いました。

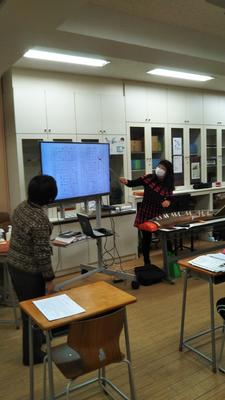

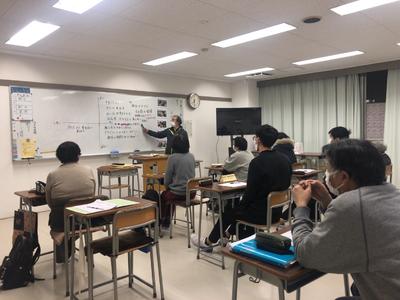

6月15日(火)国語 驚きのホワイトボード

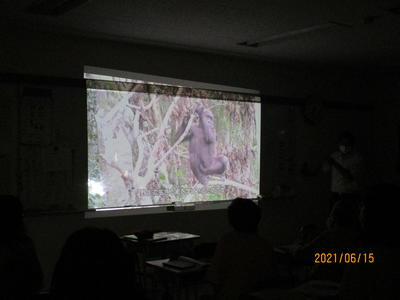

6月15日 この日の3年生の国語は、前回に引き続き「作られた「物語」を超えて」というお話についてです。

ゴリラの保護についてのお話しになります。内容は結構難しいです。

陽春分校には、外国からきた生徒さんや耳が少し聞きづらい生徒さんがいます。口頭で説明しても、今どこを説明しているのか、リアルタイムで伝えるのが、難しいときもあるのではないかなと思います。

さて、この授業ですごいなと思ったことがあります。それは・・・

ホワイトボードに教科書を投影してそこに書き込んでいく方法です。

写真だと見にくいのですが、

この方法なら、漢字がや日本語がわからない生徒さんでも教科書と見比べてどこに線を引くのか、

どう書いたらよいのかすぐにわかります。先に進んでしまっても後で見返すことができます。

生徒は、ページが変わるたびにスマートフォンで写真を撮ったりするなど、プリントに書き込むだけでなく「記録」もきちんととっていました。

先生もリアルタイムでどこについて話しているのか伝えることができていました。

陽春分校の教室はホワイトボードなので、この方法もできるし、生徒さんのニーズにも合っているのではないかなと思いました。

また、そのまま動画も流すことができて、ホワイトボードだけにスクリーンがなくてもきれいな映像を見ることができていました。スクリーンは準備いらずでいい方法だな、と思いました。

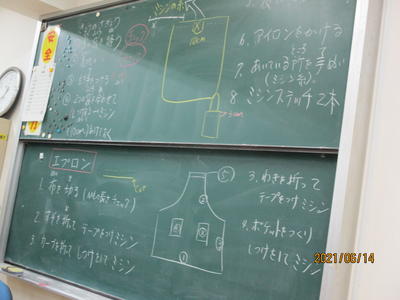

6月14日(月) エプロン作りが始まりました

6月14日 この日の家庭科はエコバッグ作りが終わった人から、エプロンの作成作業に入りました。

まずは今日進めてほしいところまでの説明を受けました。

いよいよ作業になって、エプロンのラインに沿って切っていったり・・・

しつけ糸で仮縫いをしたり、ミシンで縫ったり・・・

アイロンをかけたりと、各々のペースで作業を進めていきます。

エコバッグ以上に複雑な作業になり、裁縫が得意な人がいれば、不得意な人もいますが、

早く進んでいる人に教えてもらいながら助けあって作業をしていました。

わからないことを「教えてほしい」といえるのも、自分の作業を進めながらもなんとか「教えてあげよう」

とするのも、なかなか簡単なことではないですが、支えあっている姿から優しく良い雰囲気を感じました。

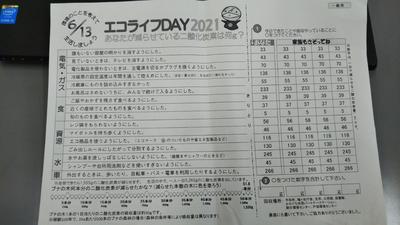

6月11日㈮ エコライフについての説明がありました

6月11日㈮ この日の帰りの会で「エコライフDAY」について、説明がありました。

今年は、6月13日㈰に行われますが、その日だけやればいいものではありませんよね。

「身近なところから始めよう」ということで、電気やエアコンを節電するなど、

約2週間前から「エコ」についての取り組みを始めているクラスがありました。

プリントをよく読むと、昨年川口市では111,676人が参加したそうです。これは川口市の18.4%が参加したことになるとのことです。

参加率はとても高いですね。

6月13日は、いつも以上に「エコ」の意識を高くもって、二酸化炭素が少しでも減っていくように協力しましょう。

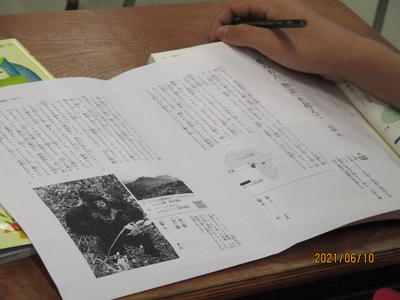

6月10日(木) 国語 それぞれのイメージの違いが面白いです

6月10日 この日の3年の国語は「作られた「物語」を超えて」という文章の冒頭部分を学びました。

まず、「トラやライオン」について思い浮かぶことを聞きました。

作者はこういったイメージを総括して「凶暴」と文章で表しています。

その後「たぬき、きつね」についてイメージを聞いてみると「たぬきを見たことがない」といって、わからない生徒がほとんどでした。日本ではなじみがあるたぬきですが、「たぬき」がいない国の出身の人ばかりだったようです。

文章の説明をした後、ICT機器を活用して「たぬき」の画像やイラストを表示しました。「犬みたい」「日本でイラストなら見た」という反応が新鮮でした。

一方「きつね」は「僕の国では夜に大きな声で鳴く」とか、「その辺にいる」といったそれぞれの国のことが知れて

さらに勉強になりました。

ちなみに国語の教科書はふりがなをふっていないので、ふりがなつきのプリントを配布しています。

生徒の皆さんは、一生懸命に文章を読んだり、画像やイラストから想像力を膨らませていました。

6月9日㈬ 3年生の体育はきびきびと動いています

6月9日 この日から3年生ライオンチームの授業はサッカーになりました。

まずはボールに慣れることから始めました。枠からはみ出ないように右足だけでボールをドリブルします。

その後左足のみでドリブル→足の裏のみを使ってのドリブルをしました。

その後、全員で最後の一人になるまで枠から敵のボールを出すミニゲームをして・・・

次にペアでパス練習をしました。

夜なので日中よりはだいぶ涼しいですが、水分補給はこまめにしています。

うさぎさんチームはグラウンドゴルフをしていました。こちらもチームに分かれて楽しそうです。

私が素晴らしいなと思ったのが、みなさんのラジオ体操のキレの良さです。伸びの軽やかさも素晴らしかったです。

全員がきれいに揃っていて美しいです。

ライオンコースもウサギコースもとても楽しそうに体を動かしていました。次の体育もしっかり心と体を動かしていきましょう。

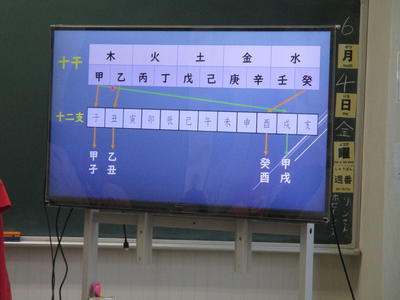

6月7日(月)2年の社会科 年号と干支

6月7日 この日の社会の授業は「年号」や「干支」についての説明を歴史上に起きたでき事や、今後教科書に出てくる名前などを踏まえて学んでいました。

陽春分校は海外からきた生徒さんが多くいるので、この授業ではパワーポイントなどを活用して、ふりがなをふった

スライドを先に出すことで、プリントにトピックスを写しやすいように工夫されていました。

「干支」の話では国によって「干支」の概念がある国も、ない国もあったり様々な反応がみられました。

「十干」「十二支」の組み合わせで60通り、「十干十二支」が一巡し、生まれ年に還ることを「還暦」というそうです。「十干」と「十二支」の組み合わせで、その年にあったできごとの名前を付けていることがあるそうです。

「壬申の乱」や「戊辰戦争」など今後習う事件にも使われています。「甲子園」もだそうです。

日本人にはなじみ深いですが、まだまだ知らないことがたくさんあるなと感じました。

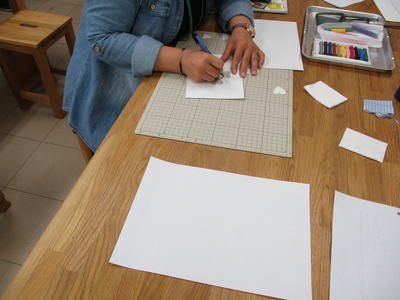

6月4日(金)家庭科はエコバッグ作りをしています

6月4日 家庭科はいよいよ実技に入りました。自分の好きな柄の「エコバッグ」を作っています。

リバーシブルなので、裏面(黒)を縫って準備します。

仮縫いをしてずれないようにしてからミシンで縫っていきます。

同じように柄のある面も縫い、持ち手を付けます

実技は得意不得意がありますし、進度も人によってさまざまですが、早くできた人は

困っている人を助けてお互いに助け合っている姿がとてもよかったです。

助けてもらった人が「ありがとうございます」と言っていてとても良い雰囲気でした。

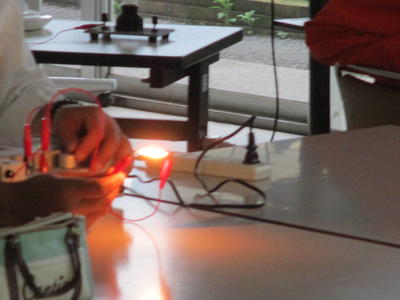

6月3日(木) 3年生の理科、いろいろな道具を使って実験です

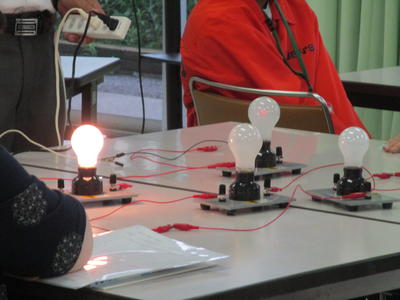

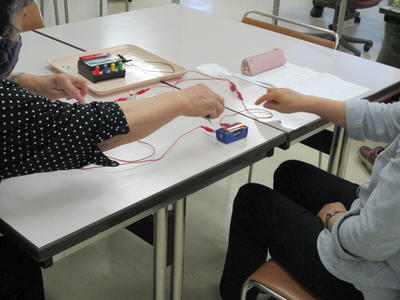

6月3日 この日の3年生の理科は、電流や電圧などについての実験をしていました。

「直列」や「並列」「抵抗」などこの日までに習った内容の総まとめでした。

まずはえんぴつの芯に電気は流れるか、熱(温度)は出るかどうかの実験をしていました。

煙が上がり・・・

赤く温度が上がっているのがわかります。

その後も、「並列」つなぎや「直列」つなぎにして、「抵抗」によって、どう変わっていくか、どちらが強く電気が流れるかたくさんの実験器具を使って、授業をしていました。

紙が焦げ始め、発熱が確認できたり、電球に電気がついたりすると「おー!」と声が上がっていました。

難しい内容でしたが、実験で視覚的にわかると理解しやすいですよね。

6月2日(水)体育、一生懸命です

6月2日 この日の3年うさぎさんチームの体育はグラウンドゴルフでした。

2、3人ずつのチームに分かれて、初めてコースを回りました。

いままではまっすぐ打ってゴールを目指していましたが、

今回からはくねくねと曲がったり、池があって通過できないゾーンなどいつもの練習と違うので、苦戦していました。

でも最後に「みなさんどうでしたか?」と聞くと、「楽しかったです!!」と返事が返ってきたのでよかったです。

どのチームも笑顔がたくさんみられました。

3年生らいおんさんチームは筋トレをして

20メートルシャトルランをしました。つらくなったらすぐストップするように約束をしてスタートです。

夜の学校なので日中の体育よりは涼しいですが、体育前にはスプリンクラーで放水したり、扇風機を活用して暑さ対策をしています。それでも、暑くなり始めたころは暑さに体が慣れていないので、むりせず、楽しく授業を受けられるといいですね。水分補給はとても大切です。こまめにしっかり行いましょう。

6月1日(火)じゃがいもがたくさん収穫できました

6月1日 陽春分校には園芸に詳しい先生がいて、じゃがいもやなすなどの野菜や、花などを育てています。

この日はじゃがいもの収穫をしました。

5時から開始予定だったので、早めに来た人は雑草取りのボランティアをしてくれました。雑草がなくなってピカピカの道になりました。

そしていよいよじゃがいもほりスタートです。茎や葉、根ごと抜いていきます。

土の中からごろごろとじゃがいもが出てきます。

みんなで協力してじゃがいもを探していきます。

じゃがいもを土から探す人、バケツにまとめて入れる人、

いらなくなった葉をまとめて袋に入れる人

周りに落ちた土を集める人、など、みなさん自然と役割分担をしていて、そのおかげもあってとてもスムーズに収穫をすることができました。

こんなにたくさん穫れました。

普段母国語がいろいろで、言葉が通じないこともありますが、みなさん自然と笑顔で協力しあっている姿に感動しました。

参加した生徒さんから「こういう経験をしたことなかったから楽しかったです」というコメントをいただいて、

とても嬉しかったです。天気もとてもよくてよかったですね。

5月31日(月) 家庭科集中講義スタートしました

5月31日 陽春分校の家庭科の授業は約1か月間の集中講義スタイルです。

この日から、家庭科の授業がスタートしました。

この日は、座学の授業で「衣食住」についての話でした。

衣服の役割や意味を素材についてなども踏まえて学んでいました。

日常でじっくり考えたことはありませんでしたが、改めて考えてみるとたしかにいろいろな役割があるなと思いました。

来週は実技だそうです。ちょっとドキドキしますね。

5月28日㈮ 日本語は難しいですね

5月28日 陽春分校には海外からきた生徒さんもたくさんいます。日本語があまり話せない人もいます。

日本語学校ではないので、基本的に日本語を習う授業はありませんが、

1年生のときだけ日本語での授業についていけるように日本語を習う授業が一部あります。

この日の日本語の授業は、硬筆で文章を書いていました。丁寧に一文字ずつ書けています。

その後は、「曜日」「週」「月」の言い方の復習をしていました。

前の月のことを「せん月」、前の週のことを「せん週」というのに、前の年のことは「きょ年」と言うひっかけに

苦戦していました。たしかに難しいなと私も思いました。

みなさん一生懸命日本語を覚えようとしている様子がよくわかりました。立派でした。

5月27日㈭ 硬筆チャレンジしています

この日の3年生の国語は「硬筆書写ペン」を使って夏目漱石の「こころ」の冒頭部分を書いていました。

陽春分校にはいろいろな国の人がいるので、もちろん「硬筆書写ペン」に触れたことのない人もたくさんいます。

まずは鉛筆で一度書いてみて、正しく文字をかけているか添削してもらいます。

OKが出たら、いよいよ「硬筆書写ペン」の登場です。

みなさん苦戦しつつも、「丁寧に書こう」という気持ちがとてもよく伝わってきました。

真剣に取り組んでいる様子がとてもよかったです。

5月26日㈬ 皆既月食は残念でしたが・・・

5月26日 この日は皆既月食とスーパームーンが重なる日でした。

残念ながら雲がかかっていて、川口市からはみえませんでしたが、

休み時間に見たい人は、屋上から一緒に方向を確認しました。

皆既月食もスーパームーンも見えなかったので本当に残念でしたが、

その方角を見ながらタブレットを活用して、皆既月食がみえている地域のライブ映像を見ました。

天体に詳しい先生に「本当はこういう風にみえるはずだ」と教えてもらいました。

こういったイベントをみんなで楽しめるというのも「夜間中学」の良さかなと思います。

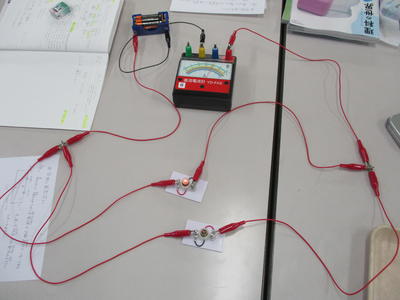

一方、3年生の理科は「直列回路の電圧」について学習していました。

全員で、電球がすべてつながり、正しく電流が流れるよう実験をしていました。

皆さんで協力して、こちらはとても光り輝いていました。実験が成功してよかったですね。

5月25日㈫ 歯科健診が行われました

5月25日 この日は歯科健診が行われました。

歯科医院に行かなくてはいけないような問題が口の中に起こっていないか丁寧にみてくださいました。

歯医者さんにみてもらうというのは、万国共通痛いイメージがあるようで、

大きく口を開けてみせるのは、少し緊張しているようでした。

でも歯科医の先生が「はい、大丈夫ですよ」とおっしゃると、「ほっ」として笑顔になる表情が印象的でした。

順番を待っているときの姿勢もとてもよかったです。

5月24日(月) 50m走 グランドゴルフをしました

5月24日 この日、今年度初めての外での体育がありました。

まずはいつも通り柔軟や筋トレ、外周をしました。

1・2年生ライオンさんチームは、50メートル走を行いました。

1回目は練習で走りました。練習とはいえ、みなさん本気度が高く、真剣です。残像しか写りませんでした。

そして2回目は本番で、記録をとりました。

一生懸命さが伝わってきました。「もう一度走らせてください」と、3本目を走る生徒さんもたくさんいました。

うさぎさんチームは「グラウンドゴルフ」です。

皆さん初めてでしたが、少しずつ上達して、ゴールに入るようになっていました。

これから暑くなってきますので、水分補給を忘れずに、むりせず楽しんでやっていきましょう。

5月21日 今年度初めての道徳の授業がありました

5月21日 この日は今年度初の道徳の授業です。

今年度、学習する道徳の項目について担任の先生からお話しがありました。

「集団生活にとって大切なこと」「ルール」「マナー」「モラル」を「22のなんだろう」と題して考えました。

すべての学年が同じことを学びます。

陽春分校にはいろいろな国の人がいて、国が違えばマナーもいろいろです。

今後、いろいろな先生が入れ替わりで「22のなんだろう」の項目について教えてくれます。

みんなで学んで、みんなが考えて、よりよい学校生活が送れると良いですね。

5月20日(木)耳鼻科検診がありました

5月20日 今年度の検診より、耳鼻科の先生がかわりました。

「学校健診で大人をみるのは初めて」と、おっしゃっていましたが、

すぐに慣れて、目線を耳に合わせるために腰を下げるなど検診のスタイルを確立していらっしゃいました。

耳鼻科の先生から「みなさん耳の中きれいでしたよ」とほめてもらいました。

担任の先生から「前日は耳のそうじをしてくるように」と、何度も連絡してもらったおかげかもしれませんね。

ソーシャルディスタンスを保って静かに整列して順番を待つことができていて、大変スムーズでした。

5月19日㈬ 心臓検診がありました

5月19日 この日は新入生を対象とした心臓検診がありました。

心臓検診というのは、心電図を図って心臓が問題なく動いているか確認をするものでした。

学校には、様々な検診がありますが、この心臓検診も初めての人が多く、

教室で待っている生徒たちは緊張しているのもあって、とても静かになっていました。

健診が終わった生徒は、どこかホッとしたような明るい表情をしていました。

翌日は、耳鼻科検診です。

心臓検診と同じように静かにお願いします。

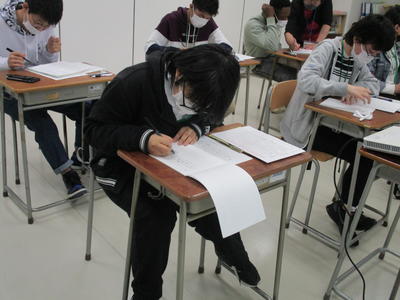

5月18日(火) 数学を丁寧に教わっています

5月18日 陽春分校の生徒は、年齢や学校に通っていた期間、学習の習熟度などさまざまです。

でも皆さん「もう一度学びなおしたい」という気持ちは一緒です。

そんな皆さんの頑張りに応えるように、学習の勉強の仕方によって、クラスを分けている授業もあります。

この日の1年生の数学もそうです。

陽春分校の先生はベテランの先生が多いので、全員が理解できるように、いろいろな「手数」をもっています。

何度も確認して、ふりかえりをしながら、みんながわかるように丁寧に授業をしています。

「わかった」という表情が何度も見られ、一人ひとりが数学を楽しんでいる感じが伝わってきました。

5月17日(月) うさぎさんチームも頑張っています

5月17日 陽春分校の生徒さんたちは年齢も体力量などもさまざまです。

そのため、運動強度の度合いが異なる、ハードな「ライオンさんチーム」おだやかな「うさぎさんチーム」に分かれて体育をしています。

この日の1・2年生「うさぎさんチーム」は体力テストの「開眼片足立ち」「握力」をしていました。

初めて握力計に触る人が多かったようですが、みなさん一生懸命取りがほとんどでした。

2回目はコツをつかんだようで、1回目より記録が伸びている人が多くいました。

引き続きケガに気を付けて、無理せず体育を楽しみましょう!

5月14日(金)タブレットのソフトの使い方を学びました

5月14日 この日の学活は個人のタブレットの使い方について学びました。

陽春分校では普段から翻訳機能等のためタブレットの「パワーポイント」などを活用していますが、

この日は「Teams」というアプリの活用を学んでいました。

まずは「Teams」内の、指定されたところに入り・・・

メッセージを投稿してみたり・・・

「会議」に入って、✋という絵文字で出欠確認をとってもらったり・・・

チャット機能を使って会話してみたりしていました。

みなさん一生懸命慣れようとしているのが、写真からも伝わってきます。

これからもっとタブレットを活用できるようになると良いですね。

5月13日(木)理科 電気の流れや大きさ調べをしています

5月13日 この日の3年生の理科は、電球や電流計などを使って実験をしていました。

A・B・C・Dのそれぞれの地点がどれくらいの大きさの電気が流れているか

まずは電気の流れを手でなぞって確認して・・・

それぞれの地点に電流計を入れるにはどんな風につなげたら良いか工夫しながら・・・

電流計の針が正しく動くか、また、どれくらいの大きさの電気が流れているのか測定します。

正しくつなぐのが難しそうでしたが、それぞれグループごとに協力しあって、和気あいあいと実験をしていました。

針が「ぐぐ!」っと動いたときは、「やった!」という歓声があがっていました。

「電気」といったら難しいイメージがありましたが、

この日の理科の授業では、そんなことはみじんも感じない楽しい「電気」の授業でした。

5月12日(水)版画を作っています

5月12日 この日は3年生の美術の授業は、版画でした。

好きな形に型をぬいて・・・

色とりどりのチョークを削って粉状にして・・・

指やコットンを使って色をつけていきました。

一色だけではなく、複数の色をまぜてそのときにしか出せない色を作ったり、

あえて作品の上でチョークを削ってグラデーションにしたりしました。

みなさんそれぞれの個性がでていて、どれも素敵な作品に仕上がっていました。

出来上がった時の皆さんの表情も、素敵でした。

5月11日㈫ 保健の授業がありました

5月11日 この日の体育は、保健の授業でした。

「運動と健康」と、題して運動することがいかに大切か自分の日常の運動量を考えながら、学んでいました。

みなさん体育では運動するけれど、それ以外ではあまり運動できていないと感じている人が多いようでした。

そんな少し運動不足気味な生徒たちは、「エレベーターの代わりに階段を使う」など、

普段少し意識するだけで運動量が増えるということを聞いて、

「うんうん」「へ~そうなのか」と、言いながら、

これから意識してやってみようという気持ちが感じられました。

5月10日(月) 久しぶりの体育です

5月10日 ゴールデンウイークも終わり、この日は久しぶりの体育でした。

まずはいつも通りラジオ体操からスタートしました。

その後、柔軟をして

外周をしました。ライオンさんチームの様子です。この頑張りと躍動感、伝わるでしょうか。

ほとんど残像しか写りませんでした。

そしていよいよ体力テストです。今日は「長座体前屈」を実施しました。

みなさん「もうこれ以上むり~」と言いながらも、記録を伸ばせるように頑張っていました。

体力テストは続きますが、けがせず、無理せず進めていきましょう。

5月7日(金)全校集会と清掃がありました

5月7日 この日は全校集会がありました。まず教頭先生の話をきいて、その後に生徒会長から話がありました。

みなさん姿勢を正して、真剣に聞いていました。

全校集会が終わった後は、今年度初めての清掃がありました。

先生方は定期的に清掃してましたが、生徒のみなさんの清掃は久しぶりでした。

でも、みなさんすみずみまで時間ぎりぎりまで、ピカピカに清掃していました。

とてもきれいになっていました。みなさんそうじがとても上手です。

5月6日(木) ゴールデンウイーク元気にすごせましたか

5月6日 ゴールデンウイークが明けてみなさんは元気にしているかと、様子を見てまわりました。

1時間目、1年生の教室の前を通ると、ALTの先生と英語の先生が授業をしていました。

陽春分校にはいろいろな国の人がいて、英語圏から日本に来た生徒さんがいます。そういう生徒は「英語がとても上手」ですが、英語圏の国から来ていない英語が苦手な人も、授業中は「オールイングリッシュ」で会話するときがあります。

この日の英語はまず「ゴールデンウイーク中に何を食べた?」から始まりました。「I ate ...」と、英語で答えていきます。お寿司やラーメンが人気だったようです。

その後、「月」(month)を習っていました。ALTの先生の後に続いてリピートしていましたが、なかなか難しそうでした。でも、「ロンドン橋落ちた」の曲のリズムで、12か月すべて上手に言えるように上達していました。

ゴールデンウイークが終わりましたが、みなさんとても元気そうでした。それが一番良かったことでした。

4月30日(金)春の音色がきこえてきました

4月30日 3年生の音楽の授業にお邪魔してきました。

この日の音楽は、①校歌の練習②ドレミの歌③花④指揮をしてみようと、内容が盛りだくさんでした。

学校では年間を通して校歌は結構聞こえてきますが、授業として校歌を教わるのは新年度のこの時期ならではだなと、春を感じました。

ドレミの歌では、音楽に合わせてイラストをみながら練習していました。

「花」は、滝廉太郎作曲の歌です。日本人にはなじみ深い曲ですが、初めて聞いた人も多かったと思います。

言葉の意味を教えてもらいながら、みなさんも春の情景を想像して学んでいました。美しい歌ですね。

桜はもう散ってしまいましたが、あたたかい日も増え、授業でも春を感じた1日でした。

4月28日(水)元気なあいさつが響いています

4月28日 陽春分校でも他の中学と同じように1時間目が始まる前(始まりの会)で健康観察をしています。

陽春分校にはいろいろな国の人がいますが、健康観察は日本式です。

先生から名前を呼ばれて出欠確認をとると同時に「はい、元気です」「ちょっと眠いです」などその日の体調を報告します。

働いてから学校に来る人もいて、少し疲れた様子が見えるときもあります。

でも健康観察の「はい、元気です!」という返事で、気持ちを整えて「授業頑張ろう」という気持ちがうかがえます。

先生方も、いつもみなさんの「はい、元気です」を聞いて、元気をもらっています。

始まりの会の司会は日直の仕事ですが、前に出たりするお仕事は少し緊張しますよね。

でも、普段うまく日本語を使えない生徒も、上手に司会をしています。

「今日も一日頑張ろう!」と思わせてくれる日直の皆さんに感謝です。

4月27日(火)理科の授業、盛り上がっていました

4月27日 理科の授業はいつもとても興味深いのですが、この日もとても惹かれる内容でした。

電流(電気の流れ)とは?と、題して、さまざまな器具を使って実験をしながら学習していました。

電気が通っているのが目でみえるととてもわかりやすかったです。

「お~!すごい!」という歓声が上がって、みなさんの反応がとてもよかったです。

バチバチという電気が流れている音に驚きましたね。

和気あいあいと授業している雰囲気が素敵でした。

4月26日㈪ 文部科学省の人が見に来てくれました

4月26日 「文部科学省」の人が陽春分校を見に来てくれました。

「文部科学省の人が学校を見に来る」ということは、なかなかあることではありません。

それだけ「夜間中学校」「陽春分校」が注目されている、ということです。

夜間中学校は、平成28年12月に通称「教育の企画確保法」という法律ができて、注目を集め始めました。

1947年、夜間中学校は、昼間の中学校を卒業していない人のために大阪で生まれました。現在全国で34校「夜間中学校」があります。そう、夜間中学校の歴史は、70年以上あるのです。そんな歴史がある夜間中学校が4年前に「転機」を迎えます。「教育の企画確保法」ができたことによって、中学校を卒業していない人だけでなく、様々な理由で学校にあまり通えなかった人など多くの人が入ることができるようになったのです。「夜間中学校」の存在が、見直されたのでした。千葉県松戸市にある「みらい分校」と「陽春分校」は、その法律ができてから初めて生まれた「夜間中学校」です。歴史は浅いですが、他の夜間中学校とは意味合いが違う学校であります。

文部科学省の人は

「法律ができて初めてできた学校が3年目を迎えて、どうなっているのか」

などを見に来てくれました。

陽春分校の生徒は、いつも通り、真剣に、そして、楽しそうに学習に取り組んでいました。

今の皆さんを見ていると、

だれが来ても、だれが見ても、「陽春分校っていい学校だなあ」と思ってもらえると思います。

ぜひ、これからも今まで通りの皆さんでいてくださいね。

4月23日㈮ 新型コロナウイルス感染症についての講演会がありました

4月23日 皆さんにとっても1年以上問題になっている「新型コロナウイルス感染症」ですが、

改めて考える機会を設けるための講演会がありました。

講師は、陽春分校の学校薬剤師の先生でした。

講演会では、飛沫がどれほど実際に飛ぶのか、ボールを投げたりクラッカーを使ったりしました。

また、実際にどれほどアルコールはどれほど使って手を消毒すればよいのかなど、アルコールを使う実践的なものもありました。

とてもわかりやすい講演会だったと思います。

ぜひ、この講演を聞いた内容を今後の生活に生かしてくださいね。

4月22日(木) 「なるほど」と思う社会の授業でした

4月22日 この日の3年生の社会科の授業は「地理」でした。C教室では「地球のすがた」について世界地図や地球儀を見ながら学習していました。地球の真ん中を横切っている線、「赤道」や縦に見た時の基準の線「本所子午線」について学んでいました。私も思わず「なるほど」と、みなさんと同じ反応をしながら授業を受けさせてもらいました。

4月21日(水)内科検診が行われました

4月21日 この日は内科検診が行われました。本校は大人の人が多いため、持病をもっていたり、背中が曲がっている人も少なくありません。学校医さんが学校で生活する上で、困るようなことはないか丁寧に検診をしてくださいました。体のことでつらいところ、気になるところなど丁寧に聞き取って相談にのっていただきました。学校医さんから「はい、異常なしですよ」といわれて安心した様子でした。

内科検診での自分の順番を静かに待つ態度、すばらしかったです。

4月20日(火)通常授業2日目でした。

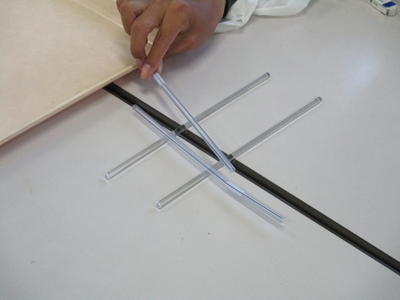

4月20日 通常授業も2日目になりました。この日の理科は電気の帯電の勉強をしていました。ストローを2本布でこすって静電気を発生させます。ストロー同士を近づけるとどうなるか、片方をプラスチックの棒にすると結果がかわるのか、実験をしていました。「なんでー?」「どうしてこうなるの?」というみなさんの反応がとてもよかったです。

体育ではドッジボールや筋トレをしていました。日本では大人気のドッジボールも初めての人が多く、最初は恐る恐るプレイしていました。でも、慣れてくると積極的にボールを投げたりキャッチしたりと、和気あいあいと授業を受けていました。

4月19日(月)通常授業が開始しました

4月19日 この日から通常の4時間授業が開始しました。体育では体ほぐしをしていました。「ちょっと痛いかも~」と言いながら、みなさん無理せず頑張っていました。久しぶりの運動だという声も聞こえましたが、みなさん準備体操のラジオ体操もばっちりできていましたね。その調子でけがなく、楽しんで授業がうけられると良いですね。

4月16日㈮ 避難訓練がありました

4月16日 避難訓練を行いました。最初の15分、「地震の恐ろしさ」「地震が起きた時の対応」「地震により火事が起きたときの対応の仕方」などを映像で学習しました。その後、実際に避難をしてみたのですが、「大人」が多くいる陽春分校の生徒たちは、先生の指導のもと、静かに素早く避難をしていました。

日本人にとって「避難訓練」は、小学校の時からやっていることなので特別な意識はないと思います。しかし、外国で幼い頃を過ごした人たちは、驚く人がいます。特に、地震がない国で小中学校を過ごした人たちは、今回行ったような避難訓練を経験したことがない人が何人もいました。万が一、地震や火事が起きたときは、今回の経験を生かして避難をして自分たちの命をしっかりと守っていきましょうね。

4月15日(木) 面談をしています

4月15日 現在、新入生を中心に面談をしています。

陽春分校に入学する生徒は、いろいろな思いを抱えながら「学習したい」と思っている人が多いです。

国籍・年齢も様々なので、先生たちはいろいろと事情を聴いたうえで生徒理解に努めています。

今回聞いた面談内容を生かして、生徒の皆さんと1年間過ごしていきたいです。

4月14日(水)通常授業を開始しました

4月14日㈬ 通常授業がこの日から始まりました。この日は3時間でいつもより短い授業でしたが、みなさん積極的に、和やかに参加をしていました。

新入生はすこし緊張していた様子ですが、周りのクラスメイトに助けてもらったりしながら学習を進めていました。

はやく授業に慣れると良いですね。

4月13日(火)学級写真撮影・新入生校内めぐりが行われました

4月13日 この日は学級写真撮影・個人写真撮影を行いました。みなさん良い笑顔でした。

そして、新入生に校内の案内をする校内巡りを行いました。

先生に学校の使い方を説明してもらいながら、学校の中を歩きまわりました。

陽春分校は、迷路のような作りになっていますのでわかりにくいと思いますが、

早く慣れるといいですね。

4月12日(月) オリエンテーションが行われました

4月12日(月) この日はオリエンテーションを行い、先生たちの自己紹介や学校のルールなどを聞きました。

1年生から3年生まで全校生徒で参加しました。生徒のみなさんは、先生たちの自己紹介をうんうんとうなづきながら和やかなムードでよく聞いていました。学校のルール説明はメモをとったりしながら真剣に聞くことができていました。

休み時間には、久しぶりに会った他学年の友達のところに行って楽しそうに話していました。多くの生徒がソーシャルディスタンスを保ちながらしゃべっており、新型コロナウイルス対策の意識の高さがうかがえました。

4月9日(金)入学式が行われました

4月9日(金)第3回入学式が行われました。

緊張した様子の新入生たちでしたが、呼名のときには元気に返事をしていて、みなさん「これからがんばろう」という意気込みが伝わってきました。

それぞれ目標をもって入学してきたと思います。

先生たちはみなさんの目標が叶えられるようにサポートしていきます。

新入生のみなさん、一緒にたくさんのことを学んでいきましょう。これからよろしくお願いします。

4月8日(木) 始業式が行われました

4月8日(木)短かった春休みも終わり、昨年まで在校していた生徒、今年度から在籍する生徒が一堂に集まって始業式を行いました。

緊張した面持ちの新入生、久しぶりに友達と会えて思わず笑顔になる在校生、みなさん元気な様子がみれて安心しました。

おしゃべりをせず、校長先生のお話や先生たちの紹介をしっかりと聞いている態度がとっても立派でした。

式中は緊張感が漂っていましたが、式が終わって安心したのか、退場後はこっそりと手を振りあっている様子もみられました。

新型コロナウイルスが蔓延する中、先生たちも無事に始業式を迎えることができてホッとしました。今年度もまた1年間、よろしくお願いします。

3月26日㈮修了式でした

修了式では、校長先生からのお話がありました。

校長先生がお話の中で「マスクをしていても笑っているのが分かります」とおっしゃっていたように、生徒はしっかりと顔を上げ、時には頷きながらしっかりと話を聞いていました。

その後は、国語や美術、皆勤賞などの表彰が行われました。

表彰される生徒はみなさん、堂々としていて立派でした。他の生徒から自然に拍手が起こる場面もあり、仲間たちのがんばりをたたえる態度も素晴らしかったです。

修了式の後には、2年生から高校に進学するために陽春分校を離れる生徒の、お別れ会を兼ねた学年集会が行われました。

一緒に日本語を学んで来たクラスの生徒が司会を行ったり、感謝と激励の言葉を送ったりました。

どの生徒もメモを見ずに覚えて日本語で話していて思いが伝わりました。他の生徒たちも温かい雰囲気で見守っていました。

最後に2年生の仲間たちからのメッセージや写真を添えたアルバムがプレゼントされ、受け取った生徒は驚きながらも嬉しそうでした。

大変な1年でしたが、生徒のみなさんの笑顔やがんばる姿に、教員側もたくさん励まされました。

4月から高校へ進学するみなさん、進級するみなさん。

新しい環境、新しいクラスでも、いろいろなことに一生懸命取り組み、仲間たちと楽しい学校生活を送っていきましょう。

3月25日㈭学習支援員のお別れの日でした

この日は、外国の生徒のサポートや英語の授業のサポート、学校内の消毒などをしてくださっていたスクールサポーターさんがいらっしゃる最後の日でした。

英語や体育の授業を中心にいろいろな授業でお手伝いをしていただきました。

いつも明るく和やかに生徒たちとお話してくださり生徒たちも、いつも楽しそうに話していました。

最後の英語の授業でも、毎回授業の始めに歌っている『英語のドレミの歌』を歌いました。

スクールサポーターさんはとてもきれいな声と発音でお手本を歌ってくださり、生徒たちもそれに近づけるように頑張って歌っていました。

少人数ですが、みんなで声を合わせて歌ったドレミの歌はとても良い出来で、みんなも満足そうでした。

帰りも「ありがとうございました」「楽しかったです」と多くの生徒が名残惜しそうに挨拶をしていました。

陽春分校はいろいろな方の協力のもとで成り立っていることを実感しました。

本当にありがとうございました。

3月24日㈬最後の授業、そして、大掃除でした

この日が最後の授業の陽春分校です。

どの授業も発表をする場面が多くみられたように思えます。

総合の発表、英語の発表、国語の朗読など、様々な「発表」をしていました。

最後の授業の後は、大掃除を行いました。

掃除のプロがたくさんいて、学校がとてもきれいになりました。

いよいよ修了式を迎えます。年がたつのが早い。そして、寂しいものですね。

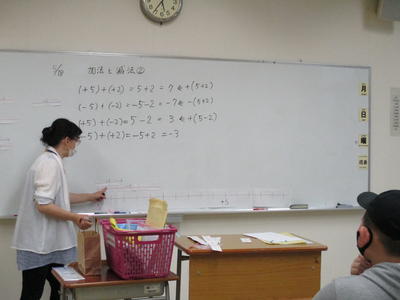

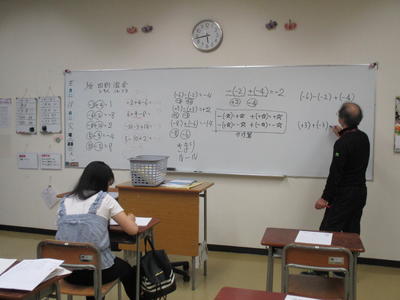

3月23日㈫ いつも通りの奥が深い数学の学習をしました

あと2日で授業が終わるので、どの授業も「学年末」を感じさせます。

そんな中でも数学は「いつもどおりの奥が深い学習」をしていました。

2-1Aクラスは、どんな関係にあるのかを見抜く授業でした。

インスピレーションがとても大切で、真剣に数の関係を考えていました。

2-1Bクラスは、カレンダーを使った問題をやっていました。

カレンダーは、法則性があるので、それを理解したうえで解く面白い授業でした。

数学は、普段はあまり意識しなくても、身近なものですし、深いものですね。

春も夏も秋も冬も数学は変わらない…と思いました。

3月22日㈪緊急事態宣言が解除されて

先週まで3時間授業でしたが、緊急事態宣言が解除され、今週から4時間授業に戻りました。

久しぶりの4時間授業に「体も心もついていくだろうか」という心配の声も聞こえていましたが、どの教科もしっかり集中して取り組んでいました。分からないところを質問している生徒もいて、積極的に参加していました。

帰りもいつも通りの元気な「さようなら」が聞こえてきて安心しました。

今年度もあと4日、授業があるのはあと3日です。

最後まで無理しないで生活していきましょう。

3月19日㈮1年間の振り返りをしました

この日は、1・2年生がそれぞれ1年間の振り返りをしました。

1年生は、3階ホールに全員が集まってサイコロトークをしたり、先生方がお話をしたりしました。

2年生は、各クラス違うやり方で反省をしました。

2-1は、思い出を振り返っていたら、涙を流す生徒が出るくらい感動的な1時間でした。

2-2は、一人一人について話をして、笑いに満ちた振り返りとなりました。

2-3は、一人一人振り返りを文章に真剣に書いていました。

それぞれの「振り返り」は、どのクラス、どの学年も味のあるものでした。

今回の振り返りを来年につなげたいものですね。

3月18日(木)3年生が卒業してから1週間

3年生が卒業してからもうすぐ1週間です。

学校全体に与える影響がとても大きかったことあり、

13名という多くない卒業生でしたが、存在感を改めて感じさせてくれます。

先生たちからも「やっぱり寂しいですね」という言葉が聞こえてきます。

教室を覗くと、とても寂しげでした。

1・2年生が気になって、

すべてのクラスの帰りの会を覗いてみると、各クラスはとても元気でした。

明るく前向きに頑張ろうという姿勢が見られました。

さすが元気な1・2年生です。

残り約1週間の1・2年生生活を楽しんでくださいね。

3月17日㈬最後の美術の授業でした

今年度最後の美術の授業がありました。

版画の絵が入ったカレンダーを2・3年生が作ったのですが、

出来栄えが大変素晴らしい。

時間をかけて丁寧に熱心につくったこともあり、作品の出来に驚くばかりでした。

しかし、最後の授業であったのですが、

まだ全員分の完成に至っておらず、「延長戦」が必要なようです……。

時間に余裕のある教科から授業をいただいて完成を目指す、とのこと。

ゴールはもうすぐです。

フレーフレー、2年生。

3月16日㈫月を見ました

陽春分校には、天体に詳しい先生がいます。その先生が18時過ぎに月がきれいに見える場所に天体望遠鏡を設置して月を観察する準備をしていました。望遠鏡を覗くと、月の表面のクレーターまでしっかりと見える絶好の月見日和でした。

1時間目の授業が終わり、休み時間になると教室を移動している生徒たちが望遠鏡のそばを通りがかりました。一人ずつ望遠鏡をのぞいて、「わあ、すごい」「きれい」「理科の授業でやったよね」「初めて見ました」と驚いたり喜んだりしていました。

学校で月の観察ができるのも、夜の学校である陽春分校ならではですね。

今日は細い月でしたが、また、満月の日にみんなで観察できると嬉しいですね。

3月15日㈪凧あげをしました

この日は、一年生の日本文化の授業で、手作りの凧で凧あげをしました。

風が弱かったので、みんな全力で走って凧を飛ばしていました。

はじめは紐がねじれて凧もくるくる回ってしまったりしてうまく飛ばせない人もいましたが、だんだんコツをつかんで上手に飛ばせるようになっていました。

たくさん走って「疲れた〜」と言いながらも、とても楽しそうでした。

少し改良して、もっと風がある日にリベンジするそうです。楽しみですね。

3月12日㈮第二回卒業式でした

この日は、3年生の旅立ちの日、卒業式でした。

式はとても厳かに行われ、緊張感のあるものでした。式を通して、立派な態度が見られました。本当にいい式でした。

3年生の皆さん、卒業おめでとうございました。

3月11日㈭卒業式の練習をしました

いよいよ翌日に控えた卒業式。

3年生は、最後の卒業式練習をしました。

初めての練習のときは、礼もあわず動きもバラバラでしたが、

練習をしていく中で「良い式になるだろうなあ」と思えるようになりました。

今年1年間、3年生を見てきて「本当に立派になったなあ」と思いました。

年齢はバラバラで大人も多い3年生ですが、「中学生」としての成長を感じられました。

卒業式の最後の練習は、練習であっても「別れ」と「成長」を実感し、「涙を誘う」ものでした。

卒業式、寂しいけれど、心から楽しみにしています。

3月10日㈬3年生の表彰式がありまた

いよいよ3年生は卒業…という雰囲気が出てきています。

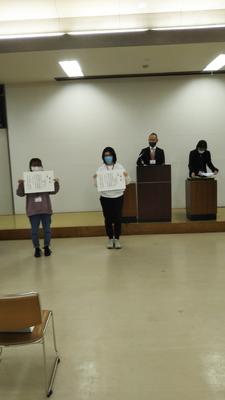

この日は、卒業式の予行が行われ、その後、3年生の表彰式がありました。

美術の表彰、書き初めの表彰、皆勤賞の表彰、善行の表彰…様々な表彰式がありました。

どれも今年の3年生の頑張りが垣間見えるものでした。

素晴らしい3年生たち、あと僅かな学校生活を楽しんでください。

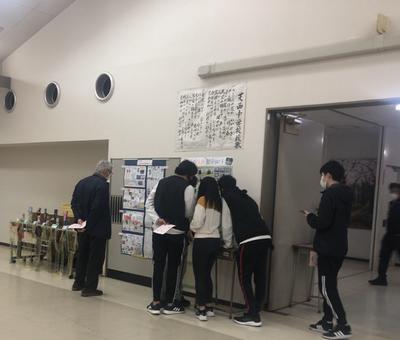

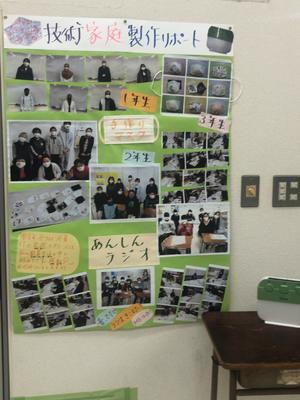

3月9日㈫学習発表会がありました

学習発表会がありました。

それぞれの教室のテレビで発表を見ました。

どの教科も素晴らしい発表で、生徒も頷いたり拍手したりしながら見ていました。

校内展示もみんな興味深々で、楽しそうにじっくりと見ていました。

大変な1年でしたが、みなさんがいろいろなことを学び、成長できたことが伝わる発表会でした。

2.3年生からの3年生へのメッセージの展示物も、3年生が隅々までしっかりと見ていました。

2.3年生が作ったスイートピーもしっかりと3年生の手元に届きました。

3年生が、この陽春分校で過ごすのもあと2日です。

最後まで楽しく過ごしてくださいね。

3月8日(月)学習発表会に向けて

翌日の学習発表会に向けて、様々な教科が展示をしています。

国語科では、全校生徒が書いた書き初めを昇降口付近にはりました。

一人一人の作品が、一人一人の思いが感じられます。

社会科では、世界の国調べをしたのですが、その代表作品を飾ってあります。

早くコロナが落ち着いて旅行に行きたいと心から思いました。

美術科では、1年生は鳥獣戯画、コースター、2・3年生はランプシェードの作品を飾りました。

どの作品も、味わい深いものとなっています。

そのほか、学習発表会当日にも展示されるものもあるようです。

学習発表会当日には、展示を見る時間も設けてあります。

ぜひ、みんなの作品を楽しんで鑑賞していってほしいと思います。

3月5日㈮新入生説明会を行いました

この日、4月から入学する生徒のための新入生説明会を行いました。

説明会では、緊張した顔をしている人もたくさんいましたが、

入学を楽しみにしている顔もたくさん見られました。

この日は、校長先生の話、入学式・始業式の話、学生証の写真撮影などを行いました。

短時間でしたが、みんなよく聞いたり、動いていたと思いました。

今の1,2年生は、来年「後輩」が入ります。

4月がとても楽しみですね。

3月4日㈭雛人形、また来年お会いしましょう

この日は、授業前の時間に、ボランティアの生徒とともに雛人形を片付けました。

飾ったときと同じように、一体一体丁寧にしまいました。

雛人形を初めて見るという外国の生徒が多くいたと思いますが、こんなに立派な8段の雛人形は日本人でもなかなか見られません。

2週間守り神として私たちを見守ってくれました。

私たちのかわりに厄を引き受けてくれていたら嬉しいですね。

また一年後、立派な雛人形を見られるのが楽しみです。

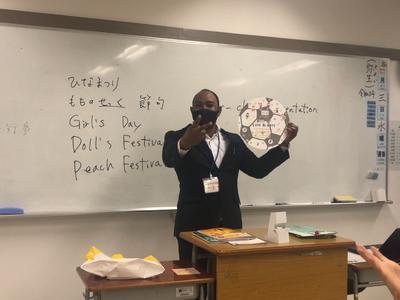

3月3日㈬ALTのディバイン先生、お世話になりました

この日は、ALTとして来てくださっていたディバイン先生がいらっしゃる最後の日でした。

ディバイン先生はいつも楽しく授業を盛り上げてくださり、生徒も楽しんで授業を受けていました。

英語を教えてくださるだけでなく、ナイジェリアの文化に関することなど、いろいろな話をしてくださり、初めて知ることもたくさんあってとても勉強になりました。

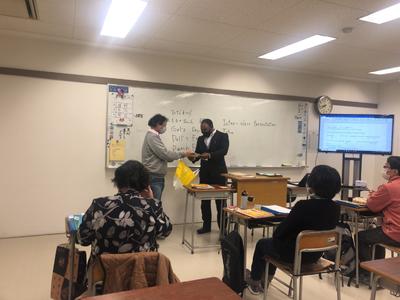

最後の授業は2年1組でした。授業終わりに生徒から色紙のプレゼントがありました。

嬉しそうに色紙を受け取ると、一つずつメッセージを見ながら生徒の名前を読んで「thank you !」と伝えていました。みんな照れながら嬉しそうに返事をしていました。

ぜひ来年度も来ていただけたら嬉しいなと生徒、教職員ともに思っています。

ありがとうございました。

3月2日㈫日本語は難しい

2年生の日本語は、【〜したり〜する】という日本語の勉強をしていました。

日本語の文法も難しいのですが、日本語の発音も難しい。【ひ】【し】など苦戦していました。

日本語の文章を書いたり読んだりするのが難しいのことは、わかります。でも、思った以上に発音に苦労していることを知り、改めて日本語は難しいと思いました。

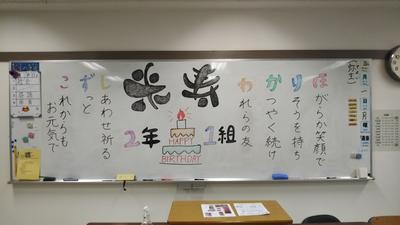

3月1日㈪米寿を祝いました

3月1日は、陽春分校の最高齢生徒さんの米寿(88歳)の誕生日でした。

クラスの仲間たちが少し早く登校し、教室のホワイトボードを飾りつけていました。

なにも知らずに教室に入ってきた今日の主役。

ホワイトボードを見た途端に目頭を押さえ、言葉が出てこない様子でした。

教室中に拍手が響き渡り、「おめでとうございます」という言葉が飛び交っていました。

「米寿を学校で祝ってもらえるなんて、全国で私だけだと思います。先生やクラスの仲間たちからお祝いしていただけるなんてとても嬉しいです。生きていてよかった。いつも支えてくれてありがとうございます」と涙ながらにお話していました。

クラスの生徒も「私たちの理想の姿です。」「私も頑張ろうと思わせてくれる存在です。」「ずっと元気でいてください。」とあたたかい言葉をかけていました。

様々な年齢の生徒が集まる陽春分校だからこその貴重な1日でした。

一緒にお祝いができたことを幸せに思います。

素敵な思い出ができましたね。

2月26日㈮卒業式に向けて

この日の1、2年生の学活では、3年生が卒業式で胸につけるお花を作りました。

引っ張ると伸びて形を変えられる特別な紙を使って作りました。

作ったお花はピンクのスイートピーです。

スイートピーの花言葉は『門出』『優しい思い出』などがあります。

新型コロナウイルスの関係で1.2年生は卒業式に出られませんが、『おめでとう』『ありがとう』という気持ちをこのお花にこめているようでした。3年生のために、一人一人が一生懸命作りました。

どんな仕上がりになったかはまだ秘密です。

3年生のみなさん、卒業式当日まで楽しみにしていてくださいね。

2月25日㈭ いよいよ公立入試です

3年生は、2月26日㈮、3月1日(月)が公立入試です。

前日であるこの日は、事前指導を行いました。

帰り際に、進路担当の先生からお話を聞き、翌日のテストに向けて気持ちを高めました。

全員が力を出し切れることを心から願っています。

2月24日㈬お別れがありました

別れの季節になりましたね。

この日は、音楽の補助に入っていた先生がいらっしゃる最後の日でした。

いつも優しく生徒に話しかけてくれる素敵な先生だったので、生徒たちもとても寂しそうでした。

授業後や下校の時に、先生のところに行って「ありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えている生徒がたくさんいました。

また来年、お会いすることができたらとても嬉しいですね。

ありがとうございました。

↓帰りの会後のお別れ

↓教室でのお別れ

2月22日㈪学習発表会に向けて

3月9日(火)に学習発表会があります。

各教科ごとに展示やビデオ映像での発表をする予定です。

この日の体育では、準備体操で踊っているハピネスダンスを撮影していました。

「久しぶりだけどちゃんと踊れるかな」という声もありましたが、みなさんしっかりと踊れていました。

他の教科でも撮影がどんどん進んでいます。

どんな展示や発表が見られるのでしょうか、当日が楽しみですね。

2月19日㈮3年生面接練習をしています

いよいよ一週間後に迫った三年生の受験のために、本番を意識した面接練習を行いました。

面接は、教頭先生をはじめとする学年以外の先生にやってもらって、より緊張感をもった感じで行いました。

どの生徒も緊張していましたが、10月から取り組んでいた成果を出すことができていました。

本番も今日のように出来たらいいですね。

2月18日㈭サーキュレーター、センサー式アルコールスプレーが設置されました

各ホームルーム教室にサーキュレーターとセンサー式のアルコールスプレーを設置しました。

これで窓が全開にできない作りの教室も含め、より効果的に換気をすることができます。

特にセンサー式のアルコールスプレーは生徒も喜んでいる様子でした。

接触感染のリスクを減らすことができるのはもちろん、適量のアルコールが自動で出てくるので消毒の効果もあがります。

陽春分校は、様々な年齢の生徒が、いろいろな場所から集まる学校です。

これからも気をゆるめず、しっかりと感染予防を続けていきましょう。

2月17日㈬ ひな祭りに向けて

3月3日のひな祭り(桃の節句)に向けて、ひな人形を飾りました。

ボランティアで1年生5人、2年生2人が来てくれて、設置してくれました。

お内裏様、お雛様、菅原道真……様々な人形を丁寧に置きました。

最後出来上がったときは、拍手が起こり歓声が上がりました。

ひな祭りをどうして行うかというと、

ひな人形には厄を引き受ける役目があるそうで、

「女の子を災いから守り、美しく成長して幸せな人生を送れますように」

という願いが込められているといわれています。

このような「日本の文化」を、

たくさんの外国にルーツがある生徒に「ひな祭り」を通して、

知ってもらえるといいな、と思いました。

2月16日㈫ 筝の学習のまとめをしました

3週間音楽の時間に行った筝の学習ですが、学習のまとめを行いました。

先週まで筝を熱心に演奏していたので、学んだ成果を生かした学習ができていました。

やはり、「実技」は良いですね。

来年の「筝」の学習が、今から楽しみです。

2月15日(月) 書写の授業が始まりました

本校に入学してくる外国の人は「書写」を初めてやる人が多いです。

去年の1年生、今の2年生も「初めて」の人ばかりでしたが、

今年の1年生も「生まれて初めて」の人ばかりでした。

この日から、書写の授業が始まったのですが、

とても興味深そうに楽しそうにやっていました。

「書写」は、国語の授業の一つであり、「書道」とイコールではありません。

あくまで、「書写」は「書き写す」ということに主眼がおかれます。

「書き写す」ことで、字の書き方を学びます。

陽春分校では、合計2回か3回、書写を行います。

字を書くことを楽しみながら授業を受けてくださいね。

2月12日㈮ 版画を作ります

美術の時間は、全員が真剣な目で取り組んでいることが多いのですが、

今回の内容は特に真剣さが増しています。

2・3年生は、版画を作っています。

「版画」の絵が入った「カレンダー」を作っているのです。

「版画」は、いろいろな色をつけるため、いくつもの「彫り物」が必要です。

その「彫り物」がとても大変で、全員が一生懸命に彫っています。

まだまだやることはたくさんあるのに、卒業式までに完成させるので必死です。

あと約1か月、今の集中力を持続させていきしょうね。

2月10日㈬凧作りが佳境に入っています

日本文化では、様々なものを学習しているのですが、

今回参観した日本文化では「凧作り」をしていました。

凧は風があれば簡単に空に舞うものではありません。

バランスなど様々なことに配慮した難しい作り物であると思います。

日本文化を学んでいる生徒は丁寧に凧を作成しており、

本当に夜空に凧が舞いそうな感じがしました。

完成がとても楽しみですね。

2月9日㈫九州地方を学んでいます

九州地方…というと、何が思い浮かびますか。

数十年間変わらない内容を教えることもありますが、

社会の変化に敏感な「社会科」ということもあり、

参観すると「そんなこと、自分が中学校のときに習わなかった」と思うようなことが多々あります。

今回参観した一年生社会は、

二つにクラスが分かれているのですが、

一つの授業は、

北九州工業地帯などの工業、びわ・櫻島だいこんなどの農業について詳しく学んでいました。

もう一つの授業は、

筑紫平野の農業について春~秋にかけて米を作った農地を秋~春にかけてイチゴを作るという

裏作(二毛作)について詳しい説明がありました。

どちらもとても興味深く面白い授業でした。

新型コロナウイルスが落ち着いて、

九州地方に旅行に行った際には、この日に学んだことを実感できるような旅をしてもらえるといいなあ、

と思いました。

2月8日(月)卓球を楽しんでいます

基本練習を大切にしている卓球ですが、

多くの生徒が徐々にうまくなっていることを実感できているようで

どの生徒もとても楽しそうです。

この日は、来た球を上手に打ち返すための練習に力を入れていました。

学生時代卓球部だった先生が丁寧に教えたり、

体育が専門の教頭先生がつきっきりで教えたりするなど、

一人一人を大切に指導している感じがしました。

今やっていることが試合につながると思うと、1・2週間後がとても楽しみになりました。

2月5日㈮総合学習で色々と調べています

総合の授業では、調べ学習をしています。

自分が好きなものについてインターネットで調べて、パワーポイントにまとめています。

この学校に来るまで、パワーポイントを使ったことがないという生徒も多くいます。

苦戦しながらも、好きなものについてまとめているのでどこか楽しそうにも見えます。

クラスの仲間や先生に聞きながら、一生懸命作成しています。少し早く登校して取り組む生徒の姿も見られます。

完成したら発表するそうです。楽しみですね。

2月4日㈭掲示物を飾りました

2年生の有志のみなさんが、素敵な掲示物を作ってくれました。

とても紙で作ったとは思えない、本当に美しい作品です。生徒のみなさんも嬉しそうに見ていました。

『晴れの日は枝が伸びる 雨の日は根が伸びる』

この言葉は書道が得意な先生に頼んで書いてもらったそうです。

努力した分だけ目に見えてぐんぐん成長するときもあれば、なかなか結果が出ずに、不安になってしまうときもあると思います。

でもきっと、全ての経験が自分の成長につながっているのだと思います。

なんだか気分が落ち込んでしまいがちな世の中ですが、この作品のような、きれいな花を咲かせられるように前を向いて生活していきたいですね。

2月3日㈬「漢字」を学習しています

様々な学習をしている「日本文化」ですが、「漢字」もその一つです。

今回は、「漢字」を楽しく覚えるために「漢字かるた」をしました。

「かるた」といっても、

新型コロナウイルスの影響もあり、

頭を突き合わせてバンバンとるようなものではありません。

それぞれが1m以上距離をとりながら、

札をとれると思った時だけ札に近づいてとる、という形をとっていました。

感染対策をとっているので、激しさはありませんでしたが、

ほんわかとした暖かい感じで楽しそうに漢字を確認しながら覚えていました。

このような「かるた」もいいなあ、と思いました。

2月2日㈫3年生、受験対策をしています

今年は、新型コロナウイルスの影響で「緊張感」がありますが、

受験生にとっては、違う意味の「緊張感」がありますね。

数学は、そんな「緊張感」が伝わる授業でした。

今回の数学は、「平面図形」でした。

受験向けのため問題は難しそうでした。

よくわかっている生徒に質問したり、先生に答えを確認もらったりしながら、

それぞれが問題に取り組む姿は、「緊張感」にあふれていました。

数学は、受験をしない生徒もいるので、クラスを分けています。

その生徒たちの数学は「ツリー計算式」というものを行っていました。

とても楽しそうでした。

受験をする生徒も、しない生徒も、3年生は残りわずかで中学校生活がおわります。

最後まで集中して学習に取り組んでほしいですね。

2月1日㈪片付けもよくてきています

体育の授業は、卓球もバドミントンもとても熱心にやっています。生徒の良いところは、準備も片付けもよくできているところです。

この日は、特にバドミントンの片付けが素早くよく動けていました。

最初から最後まで授業に集中できるのが陽春分校の良いところです。いつでもどこでも続きてほしい取り組みですね。

1月29日㈮今年度5回目の道徳です

今年度5回目の道徳の授業がありました。

今回も先生方が、絵本やパワーポイントなどを使って分かる道徳の授業になるよう準備していました。

登場人物をクラスの仲間に例えて想像したり、自分だったらどうするか考えたりと、積極的に参加していました。

どのクラスでも自分の意見を、自分の言葉で発表している生徒の姿が見られて良かったと思います。

道徳の授業も残り2回となりました。充実した授業になるように、引き続き積極的に取り組みましょう。

1月28日㈭亀さんが来て一ヶ月ぐらい経ちました。

年末に来た亀さんは、今日も元気です。

水の中の方が暖かいのか、水の中で過ごしていることが多いです。

そのため、すぐに甲羅に苔がはえてしまいます。たまに校務員さんが甲羅をふいてあげていますが、甲羅がきれいになった後は、甲羅干しをしながら気持ちよさそうにお昼寝をしていました。

まだ名前が決まっていないので「かめちゃん」「亀太」「かめたん」「亀吉」などみんな好きなように呼んでいます。

せっかくなので陽春にちなんだ名前をつけてあげたいですね。良い案があれば教えてください。

1月27日㈬爭の授業が始まりました

昨年度も好評だった、音楽の爭(そう)の授業ですが、今年も今週から始まりました。

去年からいた生徒は一年ぶり、そして、今年入学してきた生徒は初めて箏に触れることになります。

先週から、箏の授業を楽しみにしている生徒がたくさんいました。

絃の弾き方を練習した後に『さくらさくら』を練習しました。

ありがたいことに、たくさんの箏をーーから貸していただいたので、1人1つずつ使ってのびのびと練習することができます。ありがとうございます。

みんな、楽しそうに一生懸命練習していて、あっという間に時間が過ぎていってしまったという表情でした。

もう少し上達したら、1人ずつ演奏をするそうです。来週も楽しみですね。

1月26日㈫何事も「基本」が大切ですね

体育の授業は、1月からライオングループが卓球、ウサギグループがバドミントンをしています。

始まったばかりということで、基本的なことを両グループともやっています。

卓球は、自分で球を上げてつなげる練習をしたり、よりよいフォームをつくるために素振りなどをしています。

バドミントンは、羽を拾う時の足の出し方を意識して、動いて返す練習をしています。

みなさんとても熱心だしすでに上手ですが、

「基本」をマスターして、卓球もバドミントンも全員ラリーが続くようになるといいですね。

1月25日(月)下校の様子に力をもらいます

緊急事態宣言の関係で

8時になると陽春分校の周囲の明かりが一気に消えていきます。

8時を過ぎると周りが突如暗く感じがします。

生徒の足取りも心なしか早くなり、8時過ぎには生徒は学校からいなくなります。

でも、下校の様子を見ていると、どこか生徒は元気で明るいです。

周囲との違いを感じながら、先生たちはいつも見送っています。

このような世の中ですが、

「明日も元気に生徒が登校してくるのを待っていますよ」ということを伝えたくなる下校の様子でした。

1月21日㈮4回目の道徳の授業を受けました

今年度4回目の道徳の授業がありました。

この時期なので、コロナ感染症予防のために、グループワークや話し合いなどができません。

それでもみんな、先生の話をしっかり聞いたり動画を見たりして、自分だったらどうするか考えたり、それを発表したりと、今回も真剣に取り組んでいる姿が見られました。

それぞれが道徳の価値に迫っていることがよく伝わる授業でした。